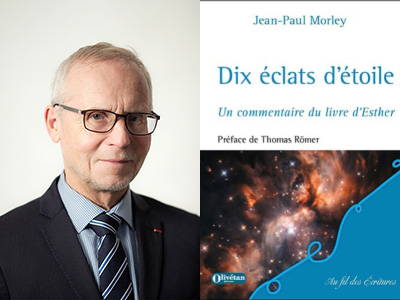

Préface de Thomas Römer au commentaire du livre d'Esther "Dix éclats d'étoile" de Jean-Paul Morley

Le judaïsme tel qu’il s’est constitué dès l’époque hellénistique peut être décrit comme une religion de diaspora, ce qui signifie une rupture radicale avec les systèmes religieux traditionnels, légitimés par le pouvoir politique (le roi), les sanctuaires (les prêtres), et la géographie (un territoire, un pays [1] ou un empire). Jusqu’à la destruction de Samarie par les Assyriens en 722 et celle de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant l’ère chrétienne, les religions israélites et judéennes avaient fonctionné de la même manière. C’est avec l’arrivée des Perses que les choses commencent à changer. Contrairement à leurs prédécesseurs, les Assyriens et les Babyloniens, qui voulaient affermir leurs empires respectifs, les Perses avaient une autre stratégie. Ils imaginaient une sorte de « Commonwealth » où tous les peuples cohabitaient pacifiquement sous le règne du grand roi perse. Les Achéménides ne pratiquaient pas de déportations, mais permettaient aux populations exilées le retour dans leurs pays respectifs et favorisaient même la reconstruction des sanctuaires détruits par les Babyloniens.

Sur le plan religieux, ils faisaient également preuve d’une certaine « tolérance », pour utiliser un terme anachronique. Un texte comme Esdras 7 semble même suggérer qu’ils considéraient les divinités des autres peuples comme des manifestations locales du grand dieu Ahura-Mazda.

Il s’ensuit que la plupart des textes de la Bible hébraïque font apparaître une « persophilie ». Dans la deuxième partie du livre d’Ésaïe, le roi perse Cyrus est même présenté comme étant le messie de Yhwh. Si c’est donc le roi perse qui est le roi choisi par le dieu d’Israël, il n’y a donc plus besoin d’un nouveau David ou de la poursuite de la lignée royale davidique.

Le règne des Perses a, en effet, favorisé la mise en place des diasporas judéennes, car malgré la possibilité de retourner dans le pays, nous savons qu’une partie importante des Judéens préféra rester à Babylone.

Les archives babyloniennes de la famille Murashu présentent un grand nombre de noms juifs et l’existence d’une « ville des Judéens » (Al-Yâhûdu) près de Nippour, attestée dans des contrats de cette époque, souligne aussi l’importance de la communauté judéenne résidant en Babylonie à la période perse.

L’exil s’était donc transformé en diaspora. Cette situation a permis au judaïsme d’inventer la possibilité d’une pratique rituelle et religieuse sans légitimation par un pouvoir politique. Le Pentateuque, la Torah, a d’ailleurs largement contribué à la construction d’une telle identité diasporique.

Dans le Proche-Orient ancien, c’est le roi qui est chargé par les dieux de transmettre les lois au peuple et de garantir leur respect, comme le montre d’une manière exemplaire la stèle d’Hammourabi. Or, selon les textes bibliques, aucun roi ne reçoit une loi de la part de Yhwh ; toute la loi est révélée à Moïse dans le désert, en absence de toute structure politique ou étatique, et c’est Moïse qui en devient le médiateur par excellence. D’ailleurs les différentes collections de lois sont juxtaposées, le code d’alliance, la loi de sainteté et le code deutéronomique, même si celles-ci contiennent parfois des prescriptions contradictoires. Cette pratique n’est pas sans rappeler l’énoncé du roi perse dans le livre d’Esther qui dit qu’on ne peut annuler un édit royal, mais, seulement en ajouter un autre, même s’il est contradictoire : « En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l’empreinte royale ne peut être révoqué » (Est 8,8). Ainsi la Torah, cette « patrie portative », comme l’a appelée le poète Heinrich Heine, contient-elle déjà l’idée d’une interprétation et d’une actualisation constante de la loi, préoccupation permanente des savants juifs qui se reflète, entre autres, dans le Talmud de Babylone.

La mort de Moïse, relatée dans le dernier chapitre du Pentateuque (Dt 34), s’inscrit également dans une perspective de diaspora. Moïse meurt, en effet, en dehors du pays, il peut certes contempler le pays, mais il n’y entrera pas, et c’est Yhwh lui-même qui l’enterre. Si donc le plus grand des prophètes (voir les versets 10-12) meurt en dehors du pays, et ceci suite à une décision divine, cela signifie que l’on peut très bien vivre et mourir en diaspora. Et, en diaspora, on peut lire et étudier la Torah et pratiquer les rituels qui s’y trouvent comme le sabbat, la circoncision ou encore la Pâque.

Dès l’époque perse existent deux diasporas importantes : celle de Babylone, appelée aussi Golah (d’une racine signifiant « être mis à découvert », « être exilé ») et une diaspora égyptienne dont les origines remontent peut-être à la fin du viiie siècle après la destruction du royaume d’Israël par les Assyriens. Ces deux lieux furent des centres économiques et intellectuels importants du judaïsme ancien. La diaspora babylonienne fut un haut lieu des écoles et discussions rabbiniques, comme le montre le Talmud de Babylone, et la traduction grecque du Pentateuque a vu le jour à Alexandrie, où se trouvait une communauté juive importante.

Des ressortissants de ces diasporas nous ont également laissé des récits ou des nouvelles dans lesquels ils thématisent la vie au milieu d’un autre peuple, qui était certes possible et souvent paisible, mais qui pouvait également comporter des risques et des dangers. Il s’agit du roman de Joseph en Gn 37–50, de l’histoire de Daniel (Dn 1–6) et du récit d’Esther.

Ces trois textes s’accordent sur un schéma narratif similaire, tout en posant des accents très différents. Les trois héros (dans le livre d’Esther, c’est son oncle Mardochée) calomniés par d’autres, se trouvent en prison sans avoir commis de fautes, en sortent à cause de leur loyauté ou capacité de conseiller le roi étranger [2], changent de vêtement et deviennent second après le roi. Mais les situations sont différentes : l’histoire de Joseph est la plus « paisible ». Il s’agit à l’origine d’un conflit entre frères qui se termine par une réconciliation. Joseph est faussement accusé par la femme de son maître, mais une fois sorti de prison, à cause des services rendus au roi, il s’intègre parfaitement dans la société égyptienne en épousant la fille d’un grand-prêtre égyptien. Il n’y a pas de vrai danger pour la famille de Joseph installée en Égypte, à part quelques remarques sur une certaine xénophobie des Égyptiens (ils ne mangent pas à la même table que les Hébreux ; ils ont horreur des bergers). L’histoire de Daniel montre que celui-ci et ses amis risquent leur vie à cause de leur vénération du dieu d’Israël. Et, dans l’histoire d’Esther, c’est l’ensemble des Juifs vivant à l’intérieur de l’Empire perse qui sont menacés d’un génocide.

L’intervention divine varie également dans ces trois histoires. Dans l’histoire de Daniel, Dieu intervient directement, en envoyant ses anges. Dans l’histoire de Joseph, l’intervention divine se fait exclusivement dans l’interprétation que donnent les protagonistes des événements. Dans la version dite massorétique du livre d’Esther, qui se trouve dans les Bibles juive et protestante, Dieu est absent. Une seule phrase pourrait faire allusion à un secours divin : « le soulagement et la libération des Juifs surgiront d’un autre lieu » (Est 4,14), mais il n’est jamais question dans cette version de Dieu ou du dieu d’Israël.

Le livre d’Esther que Jean-Paul Morley nous invite à découvrir est en effet un livre particulier, voire intrigant, à l’intérieur du canon biblique.

D’abord, c’est avec le livre de Ruth le seul livre de la Bible hébraïque qui porte le nom d’une femme, ce qui fait un pourcentage infime par rapport aux nombreux livres, prophétiques et autres, attribués à des hommes.

Comme on le verra, à la lecture de ce livre, Esther est en effet un livre de femmes – peut-on dire féministe ? – où le pouvoir masculin est moqué, voire ridiculisé. L’histoire commence par un refus de la reine Vashti de se plier aux caprices de son mari qui veut l’exhiber en objet sexuel. Esther prend ensuite sa place, mais elle sait, tout en faisant preuve d’une grande déférence, changer l’avis du roi qui avait décidé l’extermination des Juifs. Et il y a encore une troisième femme dans cette histoire, celle du méchant Haman, qui est présentée comme plus sensée que son mari qui perd le sens des réalités.

Bien que nous n’ayons pas d’attestation d’Esther dans les manuscrits de Qumrân, cette histoire a été très populaire. En témoignent les nombreuses versions qui en existent : plusieurs versions en grec, dont la plus ancienne se cache dans la « Vieille Latine » et, apparemment aussi, plusieurs versions en hébreu. On a donc pu raconter et écrire Esther de différentes manières. Certaines versions présentent d’ailleurs une lecture plus théologique que celle qui est entrée dans le canon juif.

Mais le livre d’Esther est aussi un livre qui peut choquer les lectrices et lecteurs d’aujourd’hui. Au génocide empêché par Esther, les Juifs répondent par un massacre de leurs ennemis, et le tout se termine par la fête de Pourim qui est devenue, dans le judaïsme, un joyeux carnaval où il faut boire jusqu’à l’enivrement.

Comment comprendre ce finale ?

Jean-Paul Morley nous donne des pistes de lecture et de réflexion pour mieux comprendre ce récit. Il nous offre dans la première partie une lecture chapitre par chapitre, lecture qui est très attentive aux structures (on peut y déceler une certaine influence des approches sémiotiques), mais qui, en même temps, propose des interprétations de type historico-critique. Jean-Paul Morley fait apparaître des ajouts et des révisions et nous montre que l’histoire s’est d’abord terminée par la dénonciation et punition de Haman et la réhabilitation de Mardochée à la fin du chapitre 7 ou au début du chapitre 8. Les chapitres 8 à 10 ont été ajoutés à l’époque de la révolte des Maccabées, un soulèvement qui répondit au durcissement de l’occupation grecque sous Antiochus IV Épiphane par les armes.

Dans la deuxième partie, Jean-Paul Morley aborde des thèmes qui surgissent lors de la lecture d’Esther, comme, par exemple, la question de savoir si l’on peut parler de Dieu sans le nommer, ou sur ce qu’Esther nous dit sur la place des femmes à l’époque de la rédaction du livre ou, encore, sur la politique et la dénonciation d’un pouvoir imbu de lui-même.

Comme le dit l’auteur, on ne peut jamais épuiser le sens d’un texte biblique ; il nous offre cependant dans cet ouvrage de nombreuses pistes pour mieux comprendre ce livre énigmatique.

Thomas Römer

Collège de France

[1] L’idée d’un lien intrinsèque entre une divinité et un territoire spécifique se reflète encore dans le récit – en 2 Rois 5 – de la conversion du général araméen Na’aman, qui demande au prophète Élisée la permission d’emporter de la terre prise d’Israël pour pouvoir rendre un culte à Yhwh en territoire araméen.

[2] Joseph et Daniel par leur capacité d’interpréter les rêves du roi.